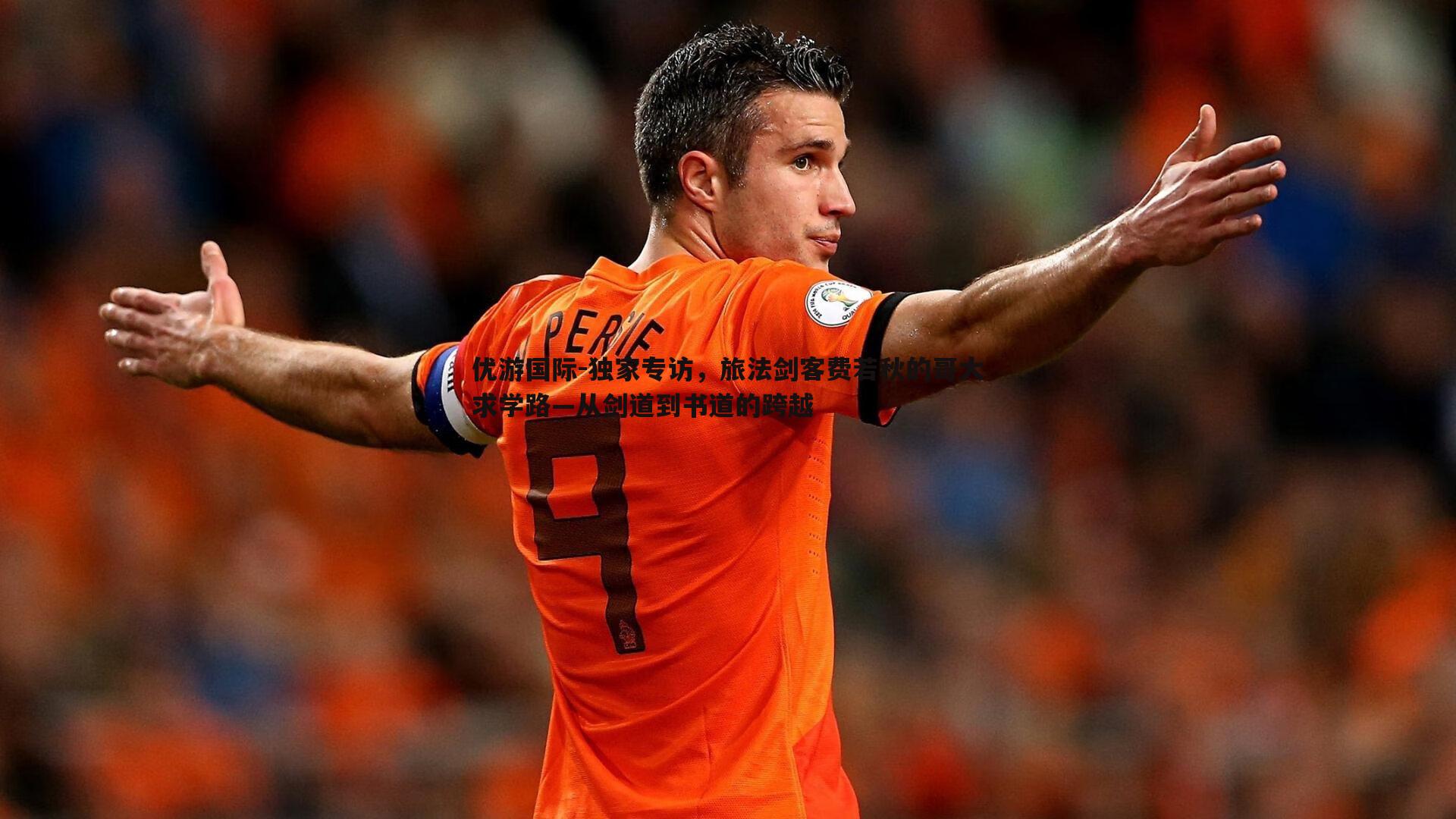

优游国际-独家专访,旅法剑客费若秋的哥大求学路—从剑道到书道的跨越

(本报纽约讯) 深秋的优游国际纽约,哈德逊河泛起粼粼波光,河畔的哥伦比亚大学校园里,银杏叶已染上灿烂的金黄,在一处僻静的咖啡馆角落,我们见到了刚刚结束一堂政治学研讨课的费若秋,他身着深色毛衣,戴着一副无框眼镜,身上散发着一种学者般的沉静气质,与数年前在剑道上那个眼神锐利、动作迅猛的运动员形象似乎已相去甚远,当话题转向击剑,那双深邃的眼眸中瞬间闪烁的光芒,依然能让人窥见那位曾在法国剑坛掀起波澜的“东方剑客”的影子。

这,是一次关于抉择、探索与回归的对话,是一条连接巴黎鎏金剑馆与纽约象牙塔的独特轨迹。

巅峰转身:告别鎏金剑馆的荣耀

“很多人问我,为什么在状态最好的时候选择离开。”费若秋轻轻搅动着杯中的咖啡,语气平和,就在三年前,他的名字在欧洲击剑圈内可谓如雷贯耳,这个来自东方的年轻人,以其独特的技战术风格和冷静的大心脏,在强手如林的法国联赛中屡创佳绩,被誉为“旅法剑客中最具灵性的存在”,他曾在巴黎的鎏金剑馆(Salle d‘Armes)训练,那里是无数剑客梦想的殿堂,空气中都弥漫着历史与荣耀的味道。

“在法国的那些年,击剑几乎是我生活的全部。”他回忆道,清晨的体能训练,下午数小时的技术打磨,晚间反复观看比赛录像,周而复始,他享受着金属碰撞的清脆声响,享受着战术博弈带来的智力快感,更享受着代表俱乐部出征时,那份为国争光的荣誉感。“每一次有效刺中,每一次得分后的呐喊,都是一种极致的释放,那种目标明确、胜负分明的世界,很纯粹。”

就在他获得职业生涯重要突破——闯入一项国际大奖赛四强后不久,一个看似突兀的决定开始在他心中酝酿。“我突然意识到,除了击剑,我对这个世界的认知是片面的,我渴望一种更开阔的视野,想去理解驱动社会运转的更深层逻辑。”费若秋坦言,长期高强度的竞技体育生活,在赋予他荣耀的同时,也让他对知识殿堂产生了更强烈的向往,哥伦比亚大学伸出的橄榄枝,成为了一个契机,一个让他从“剑道”转向“书道”的契机。

这个决定,在当时的教练和队友看来,无疑是疯狂的。“他们觉得我浪费了天赋,甚至有人开玩笑说我是被纽约的繁华迷住了眼。”费若秋笑了笑,带着一丝淡然,“但我知道,我需要这段间隔年,不是为了逃避,而是为了更好地认识自己,丰富自己,竞技体育的职业生涯是有限的,但学习和思考的能力却能伴随一生。”

象牙塔内的挑战:从肌肉记忆到思维风暴

踏入哥大校园,对于费若秋而言,无异于闯入一个全新的“赛场”,这里的规则不再是《国际击剑规则》,而是浩如烟海的阅读书目、严谨的学术论证和看似永无止境的论文deadline。

“最初的适应期非常艰难。”他坦言,从依靠瞬间反应的肌肉记忆,切换到需要长时间深度思考的学术模式,是一个巨大的挑战。“在剑道上,零点几秒的犹豫就可能导致失败,讲究的是果决,但在人文学科的课堂上,你需要的是怀疑、辨析和构建,很多时候一个问题并没有唯一正确答案。”他一度感到迷茫,甚至怀疑自己的选择。“记得第一学期写一篇关于国际关系理论的论文,我反复修改了十几遍,仍然觉得不得要领,那种挫败感,不亚于在任何一场重要比赛中失利。”

运动员生涯赋予他的坚韧品质,此刻发挥了关键作用。“击剑教会我的最重要一课,就是如何面对失败并从中学习。”他把撰写论文的过程视作准备一场大赛:大量阅读是赛前情报收集,构建论点是制定战术,反复修改则是赛前模拟训练,他像曾经研究对手的比赛录像一样,仔细研读经典文献和教授反馈;像在剑馆里打磨一个技术动作一样,锤炼每一个段落的逻辑和表达。

渐渐地,他开始找到节奏,甚至发现了击剑训练与学术研究之间的奇妙共通点。“它们都追求在复杂系统中找到最优解,击剑是在瞬息万变的攻防中寻找破绽,而学术研究是在纷繁复杂的现象中探寻规律,都需要高度的专注、耐心和策略性思考。”这种跨界的类比,让他逐渐在学术领域找到了自信和乐趣,他选修的政治哲学、国际发展等课程,不仅拓宽了他的知识边界,更让他开始以全新的视角审视自己曾经从事的体育事业,思考体育在国际文化交流、个人成长中的作用。

“哥大提供的是一种思维训练,它让我学会用更系统、更批判性的眼光看世界。”费若秋说,这种转变是潜移默化却深刻入骨的,他不仅能娴熟地讨论黑格尔的辩证法,也能兴致勃勃地分析全球治理的困境,那个曾经只与剑、胜负打交道的青年,已然在思想的殿堂里开辟了新的疆域。

剑胆琴心:击剑赋予的隐形财富

尽管生活重心已转向学术,但击剑从未真正离开费若秋的生活,在哥大,他依然是击剑俱乐部的活跃成员,偶尔会指导对击剑感兴趣的同学们,更重要的是,他认为击剑精神已经内化为他性格的一部分,无声地滋养着他的求学之路。

“击剑培养了我的纪律性。”他说,这让他能够高效地管理时间,平衡繁重的学业与个人生活。“面对一篇80页的阅读材料,或者一个复杂的课题项目,我会自然而然地将其分解成小块任务,设定‘分段目标’,逐个击破,这就像准备一场五局三胜的比赛。”这种目标管理和执行能力,是多年系统训练留下的宝贵遗产。

击剑赛场上的抗压能力,也让他在应对学术压力和挑战时更加从容。“在哥大,周围都是极其优秀的同学和教授,初期难免会有压力和自我怀疑,但想想过去在数千观众注视下,比分落后时顶住压力逆转比赛的经历,眼前的论文压力似乎也算不了什么了。”他学会了在学术的“高压情境”下保持冷静,清晰思考。

更重要的是,击剑这项源自欧洲的古老运动,让他对“跨文化”有了切身的体验和理解。“在法国训练比赛,你要与不同文化背景的教练、队友、对手交流,要理解他们的思维方式和行为习惯,这本身就是一堂生动的跨文化沟通课。”这种经历,让他在哥大这个全球精英汇聚的多元化环境中,能更快地适应并融入,与来自世界各地的同学进行深入交流与合作。

“剑道追求的是‘点到即止’的礼仪与克制,是‘一击必杀’的专注与果敢,也是‘败而不馁’的坚韧与风度,这些精神内核,与学术探索所需的严谨、专注与坚持,在本质上是相通的。”费若秋认为,体育与学术并非割裂,而是可以相互促进,共同塑造一个更完整的人格。

未来之路:连接两个世界的桥梁

谈及未来,费若秋的目光中既有学者的审慎,也保留着剑客的锐气,他并不认为自己会彻底远离击剑的世界,反而希望能在完成学业后,找到一种方式,将体育与学术、东方与西方的经验融合起来。

“我可能会继续深造,从事与国际体育政策、体育管理或体育人文相关的研究工作。”他透露,在哥大的学习让他对体育的社会价值有了更深的理解。“体育不仅是竞技和娱乐,它更是教育、是文化、是促进和平与发展的有力工具,我希望能够利用我的跨背景经历,在这个领域做一些有意义的探索和实践。”

他设想未来或许可以搭建起沟通东西方体育文化的桥梁,将先进的训练理念与管理经验引入国内,同时也将东方对体育的独特哲学思考带入国际视野。“中国传统文化中‘身心合一’的理念,与击剑运动强调的专注、协调和瞬间判断,就有很多值得深入探讨的地方。”

尽管身份从职业运动员转变为名校学子,但费若秋认为,核心的驱动力并未改变——那就是对卓越的不懈追求,对未知世界的好奇探索,以及超越自我的内在渴望。“无论是在剑道上追求更快、更准、更灵,还是在书斋中追求更真、更深、更广,其本质都是一样的,都是对生命潜能的挖掘和拓展。”

采访结束时,夜幕已然降临,哥大图书馆的灯光在夜色中格外明亮,宛如一座指引知识航路的灯塔,费若秋背起装满书籍的双肩包,身影融入匆匆赶往晚课的学生人流中,那个曾经在剑道上挥洒汗水的青年,如今在另一个赛道上继续着他的奔跑,他的故事告诉我们,人生的赛道从来不止一条,真正的精彩,在于拥有转换跑道的勇气,以及将每一段旅程的收获化为前行力量的智慧,从巴黎到纽约,从剑客到学子,费若秋的哥大求学路,是一场正在进行时的、关于成长与可能的生动实践。

相关文章

发表评论